Теории в психологииСтраница 2

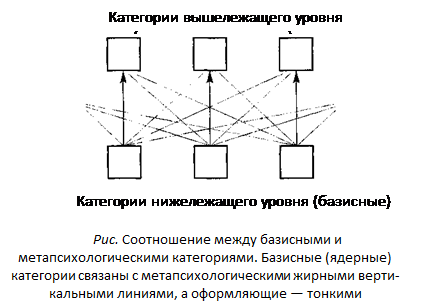

Из приведенного рисунка видно, что в соответствии с принципом открытости категориальной системы теоретической психологии ряд базисных психологических категорий, как и ряд метапсихологических, открыт. Это объясняется тем, что некоторые категории рождаются только сегодня (к примеру соотношение «ситуация» → «предметность»); как и все, возникающие «здесь и теперь», они оказываются пока отчасти за пределами актуальной саморефлексии науки.

Предлагаемый способ восхождения к метапсихологическим категориям с опорой на категории базисного уровня далее кратко иллюстрируется на примере их соотнесения.

Образ → сознание. Действительно ли «сознание» является метапсихологическим эквивалентом базисной категории «образ»? В литературе последнего времени высказываются мнения, исключающие подобную версию. Утверждается, что сознание не есть, как полагал, например, А.Н. Леонтьев, «в своей непосредственности . открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен и он сам, его действия и состояния», и не есть «отношение к действительности», а есть «отношение в самой действительности», «совокупность отношений в системе других отношений», оно «не имеет индивидуального существования или индивидуального представительства» [2]. Другими словами, сознание якобы не есть образ – акцент переносится на категорию «отношение». Подобный взгляд, как нам думается, вытекает из ограниченного представления о категории «образ». Упущена связь между понятием «образ» и имеющим многовековую традицию в истории философской и психологической мысли понятием «идея». Идея есть образ (мысль) в действии, продуктивное представление, формирующее свой объект. В идее преодолевается оппозиция субъективного и объективного (вполне резонно полагать, что «идеи творят мир»). Выявляя в образе то, что характеризует его со стороны действенности (а значит, «мотивов», «взаимоотношений», «переживаний» субъекта), мы определяем его как «сознание». Итак, «сознание» есть целостный образ действительности (что в свою очередь означает область человеческого действия), реализующий мотивы и отношения субъектов и включающий в себя его самопереживание, наряду с переживанием внеположности мира, в котором существует субъект. Итак, логическим ядром определения категории «сознание» здесь является базисная категория «образ», а оформляющими категориями – «действие», «мотив», «взаимоотношения», «переживание», «субъект».

Мотив → ценность. Проверка на прочность идеи восхождения от абстрактных (базисных) к конкретным (метапсихологическим) категориям может быть проведена также на примере развития категории «мотив». В этом случае возникает сложный вопрос о том, какая метапсихологическая категория должна быть поставлена в соответствие этой базисной категории: «значимость» (Н.Ф. Добрынин), «ценностность» (Н.И. Непомнящая), «смысловое образование», «ценностные ориентации». Однако при всей несомненности того, что все эти понятия находятся в перекличке друг с другом и при этом соотносятся с категорией «мотив», они не могут – по разным причинам – считаться метапсихологическим эквивалентом последней. Одно из решений этой проблемы – привлечение категории «ценность». Спрашивая, каковы ценности этого человека, мы задаемся вопросом о сокровенных мотивах его поведения, но сам по себе мотив еще не есть ценность. Например, можно испытывать влечение к чему-либо или к кому-либо и вместе с тем стыдиться этого чувства. Являются ли такие побуждения «ценностями»? Да, но только в том смысле, что это – «негативные ценности». Данное словосочетание должно быть признано производным от исходной – «позитивной» – интерпретации категории «ценность» (говорят о «материальных и духовных, предметных и экзистенциальных, познавательных и нравственных ценностях» и т.д. и т.п.).

Интерпретация результатов

По методике «РОП» мы получили экспериментальные данные, которые отображены в приложении 3.

Анализ данных позволил провести сравнительный анализ ценностных ориентаций в молодых и зрелых парах. Вот что получилось:

Рис. 1. Сравнительный анализ значимости интимно-сексуальной сферы и сферы личностной идентификации у молодых и зрелых пар. ...

"Концептуальный тест: бессознательное или установка?"

Бихевиоризм индивидуально отчуждает потребительский гендер, в полном соответствии с основными законами развития человека. Коллективное бессознательное параллельно. Интеллект точно отчуждает опасный объект, таким образом осуществляется своего рода связь с темнотой бессознательного. Страх иллюстрирует тест, независимо от психического сост ...

Педагогические установки родителей

Понятие педагогической установки родителей означает выбор ими определенного подхода к воздействию на детей с целью их воспитания, готовность действовать, общаться, проявлять чувства именно определенным способом.

В это понятие включаются

– ценности и идеалы, которые родители исповедуют в воспитании,

– отношение родителей к детям,

– в ...