Тревожность и результативность деятельностиСтраница 1

Каждый из нас испытывал чувство страха или беспокойства в различных ситуациях. Однако не всем из нас доводилось оказываться в ситуациях, когда страхи были настолько велики, что мы были не в силах действовать. В стрессовых условиях спортивных соревнований нередко можно увидеть спортсмена, который либо "подавлен" (не в состоянии действовать из-за страха, боязни), либо из-за всевозможных опасений не может, по крайней мере, достаточно эффектно действовать. Тенденция испытывать беспокойство и опасения вообще и в частных случаях давно привлекала внимание психологов и специалистов, занимающихся личностью в норме и патологии. Фрейд, например, высказал предположение, что когда человек подвергается действию хронического стресса и испытывает угрозу своему благополучию, то его "я" (эго) заполнено сильно выраженной тревогой. Некоторые психоаналитики используют термины "тревога", "тревожность" для обозначения чрезмерного мрачного предчувствия. Под "страхом" имеется в виду осознанная оценка реальной угрожающей ситуации. Вообще же под "тревожностью" понимают как черту личности, так и состояние. Как черта личности тревожность характеризует имеющуюся в каждом из нас тенденцию, склонность испытывать опасения, страх в большинстве ситуаций. Некоторые считают, что уровень общей тревожности детерминирован тем, насколько близко человек ощущает свою собственную кончину, и эта особенность связана с общим страхом смерти. Когда тревожность рассматривается как состояние, мы обычно имеем в виду ситуационную тревожность или тенденцию испытывать беспокойство только в специфических ситуациях. Кроме того, у некоторых есть склонность испытывать тревожность только в чрезвычайных и специфических ситуациях, например перед очень важной игрой д конце сезона. При этом обычно игрок не испытывает такого уровня тревожность перед менее важными встречами. Дополнительно к тому уровню общей и специфической тревожности, которую субъект может испытывать в различных повседневных и стрессовых ситуациях, существуют и многие другие параметры проявления тревожности, знание которых важно для спортсмена и его тренера. Например, некоторые ученые, оценивая тревожность у субъектов, находящихся в угрожаемых ситуациях (во время войны и при подготовке десантников), обнаружили, что их исследуемые испытывали либо "травматическую тревожность", либо тревожность в связи с ожиданием неудачи*. Одним из существенных факторов обеспокоенности, выраженной в этих ситуациях, была боязнь не соответствовать ожиданиям своих товарищей по оружию или боязнь подвести своих начальников и руководителей. Следовательно, тревожность как боязнь неудачи связана с восприятием индивидом социальных последствий его успеха или неудачи в данной ситуации.

* Во всех этих исследованиях самые надежные и валидные индексы тревожности включали непосредственный опрос испытуемых по их состоянию. На Олимпийских играх в 1968 г. один спортивный психолог в течение нескольких недель до начала соревнований также использовал этот прямой показатель тревожности при работе со спортсменами.

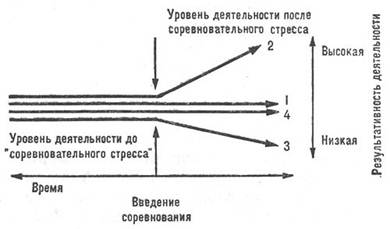

Этот вид тревожности был самым важным для большинства испытуемых по сравнению с "травматической тревожностью" - боязнью получить серьезную физическую травму или ранение. В спорте нет исследований, в которых сопоставлялись бы отношение спортсменов к возможности получить физическую травму и социальное осуждение группы из-за неудачи. Однако можно с достаточным основанием предположить, что в напряженных видах спорта с наличием физического контакта тревожность участника чаще связана с последующим социальным неодобрением или похвалой, чем с опасением получить травму. Поэтому уровень тревожности, который может мешать деятельности, по-видимому, связан с отношением человека к успеху и неудачи и с его общей потребностью в достижении. Эта гипотеза была проверена в исследовании, проведенном несколько лет назад. Сначала экспериментатор разделил своих испытуемых на четыре группы (по высокому или низкому уровню тревожности с последующим разделением каждой подгруппы на тех, у кого высокий или низкий уровень потребности в достижении). Члены каждой группы освоили выполнение сложной двигательной задачи. Затем в ситуацию был неожиданно введен элемент соревнования. Средние показатели в деятельности четырех групп изменились, как и ожидалось, следующим образом.

Факторы, определяющие отношения детей к взрослым

Под общением понимается информационное, эмоциональное и предметное взаимодействие, в процессе которого реализуются, проявляются и формируются межличностные взаимоотношения. В процессе общения складываются определенные взаимоотношения. От характера отношений ребенка с окружающим во многом зависит, какие именно личностные качества сформир ...

Основные типологии любви в психологических теориях. Любовь

в психологической теории А.Адлера

Очевидно, что термином “любовь” объединяются качественно различные отношения. Так называют и чувство матери к ребенку, и отношения молодых людей. С равным основанием можно говорить и о супружеской любви, и о любви к чему-то безличному, например к своему делу. В психологии существует много попыток выделения качественно специфичных типов ...

Конституционная теория Э. Кречмера

В теоретической конструкции Э. Кречмера выделено три типа конституций:

лептосомный(узкий), имеющий узкие и длинные конечности, впалую грудь, узкий череп; склонный к шизотимическому темпераменту (замкнутость, эгоизм, контрастность переживаний и поведения);

пикнический (компактный), отличающийся округлостью и мягкостью хабитуса, развито ...