Понятие задачи. Задача как проблема.

Логика вопросов и ответов.Страница 2

Первоначальное знание, выраженное в форме вопросительного предложения, называется в логике базисом, или предпосылкой вопроса.

Вообще говоря, структурно вопрос состоит из двух частей: субъекта вопроса и предпосылки вопроса. Субъект вопроса представляет множество альтернатив, содержащихся в вопросе, а предпосылка вопроса определяет, какие альтернативы желательно иметь в ответе и какого рода требования должны быть предъявлены к полноте ответа и к его различимости (понимаемости).

Отметим, что грамматической формой вопроса[3] является вопросительное предложение.

Постановка всяких вопросов опирается на определенные критерии. Эти критерии таковы:

1. Правильность постановки вопроса (корректность).

2. Наличие познавательной функции.

3. Структурная определенность.

4. Выраженное отношение к обсуждаемой теме.

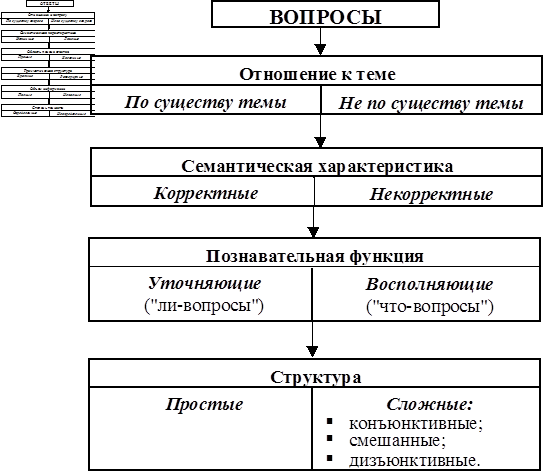

Таким образом, все многообразие вопросов может быть представимо в виде следующих четырех классов:

1. Класс вопросов по принципу корректности (правильности) или некорректности (неправильности): вопросы правильные и неправильные.

2. Класс вопросов по принципу отражения ими познавательных отношений: вопросы уточняющие и восполняющие.

3. Класс вопросов по принципу их структуры: вопросы простые и сложные.

4. Класс вопросов по принципу отношения их содержания к существу обсуждаемой темы: вопросы по существу темы и не по существу темы.

Выразим суть сказанного здесь в виде схем.

|

Залог успешного проведения каких-либо юридических процедур – это вежливое и предупредительное отношение к гражданам. Ни в коем случае нельзя унижать человека, иронизировать и тем более насмехаться в чей-либо адрес.

Это, с одной стороны. А с другой стороны, особенность юридической деятельности такова, что без рациональной организации этой деятельности она не может быть успешной.

Иными словами, деятельность юриста должна быть социально-этически, психологически и логически пронизана высокой культурой человеческого общения. Внешне это проявляется, как правило, в умении юриста вести диалог на основе вопросно-ответной формы. Культура вопроса и ответа становится, таким образом, особо важным аспектом культуры юридической деятельности.

Вначале отметим те вопросно-ответные отношения, могущие возникнуть в диалоге между людьми, которые следует избегать.

Выше было подчеркнуто, что любой вопрос всегда содержит две части: проблематическую (то, что необходимо выяснить) и констатирующую (то, что уже известно). Отсюда ясно, что, задавая вопрос, юрист (следователь, судья и др.) одновременно что-то уже сообщает своему собеседнику (обвиняемому, подозреваемому, свидетелю и др.). Отсюда задача юриста состоит в том, чтобы свести к минимуму информацию, которую он уже дает в своих вопросах.

Подчеркнем в этой связи, что в отмеченных и других сторонах юридической деятельности вообще нецелесообразно задавать слишком много вопросов. Надо постараться ограничиться только теми вопросами, которые нужны лишь для уточнения уже сказанного. Закрытые вопросы, требующие конкретного, определенного ответа, надо свести к минимуму. Весьма осторожно надо пользоваться и открытыми вопросами, которые побуждают говорящего подробно высказывать свои мысли. Надо помнить, что чрезмерно большое количество вопросов в известной степени подавляет человека, отнимает у него инициативу, ставит его в оборонительную позицию.

Весьма полезно во время беседы учитывать невербальное поведение говорящего человека (жесты, мимика и пр.). Необходимо контролировать выражение лица говорящего и то, как часто он смотрит на вас пристально, как он поддерживает с вами визуальный контакт. Надо учитывать тон и скорость речи и обращать внимание на то, как близко или далеко сидит, или стоит говорящий, соответствуют ли невербальные сигналы смыслу его речи или, наоборот, противоречат ей.

Рекомендации на счет вышесказанного могут быть подразделены в двух отношениях: в отношении этики диалога и в отношении логики диалога.

Рекомендации в отношении этики диалога могут быть сведены к следующим:

Исследование уровня психического развития ребенка.

Для исследования уровня психического развития ребенка использовалась методика уровня психического развития дошкольников, где объектом тестирования выступает воспитатель, взрослый – носитель «образа ребенка». В основу методики положено представление о психическом переходе от одних психических новообразований к другим, логика которого кро ...

Когнитивная теория Ж.Пиаже

Теория Ж. Пиаже противоположна бихевиоризму. Пиаже предполагал радикальные изменения на разных возрастных этапах интеллектуального развития. Дети активно взаимодействуют с миром, адаптируют получаемую информацию к знаниям и структурам, которые они уже имеют, конструируя знания из собственного опыта. Развитие познавательных способностей ...

Мужская и женская сексуальность

Для повышения сексуальности человека прежде всего следует охарактеризовать его общественную сущность с позицией современной науки. В связи с этим напомним, что человек проложил себе путь из мира животным трудом в коллективе и что биологические закономерности продолжают в нем действовать.

Истоки сексуальности восходят к самим ранним фор ...