Влияния педагогической толерантности на эффективность педагогической

деятельностиСтраница 2

ЭПД = 60,698 – 0,958НПР – 0,989К – 1,188НП {1}

К – консерватизм,

НП – непрощение,

НПР – непринятие.

ЭПД = -29,460 + 2,380У + 1,790Д + 2,278Э {2}

У – уважение,

Э – эмпатия,

Д – доброта

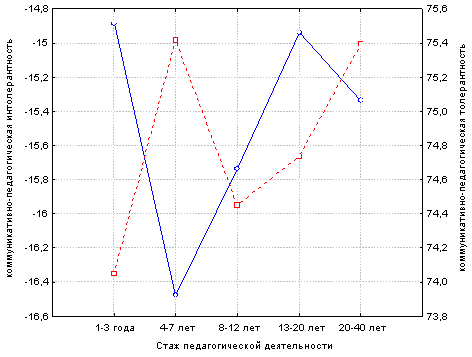

После проведенного анализа мы высчитали индивидуальные показатели коммуникативно-педагогической толерантности, интолерантности, учитывая коэффициенты по каждой шкале из формул множественной регрессии. Проследив динамику коммуникативно-педагогической толерантности - интолерантности можно отметить, что пик коммуникативно-педагогической интолерантности наблюдается в 1-3 года (см. рис.7).

Рис. 7. Динамика коммуникативно-педагогической толерантности -интолерантности в зависимости от стажа работы учителя

![]() коммуникативно-педагогическая интолерантность

коммуникативно-педагогическая интолерантность

![]() коммуникативно-педагогическая толерантность

коммуникативно-педагогическая толерантность

Данный факт, скорее всего, объясняется недостаточностью опыта работы учителя в первые годы профессиональной деятельности. И после 13 лет педагогической деятельности, что может быть объяснено проявлением усталости, привычности выполнения профессиональных функций. Наиболее высокий уровень коммуникативно-педагогической толерантности наблюдается при стаже работы 4-7 лет, когда у специалиста в основном наблюдается максимальная заинтересованность не только в результате труда, но и в процессе взаимодействия с участниками образовательного процесса. До такого же уровня коммуникативно-педагогическая толерантность поднимается в период 20-40 лет, что может быть связано с проявлением житейской мудрости педагога. Но в период стажа 20-40 лет также наблюдается достаточно высокий уровень коммуникативно-педагогической интолерантности. Можно отметить, что в период профессиональной деятельности после 20 лет стажа у учителя часто проявляются профессиональная усталость, эмоциональное выгорание и др. личностные проблемы.

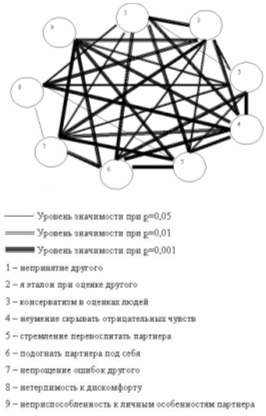

Рассмотрим структуру коммуникативно-педагогической толерантности - интолерантности на разных этапах стажа работы учителя. На рисунке 8 представлена взаимосвязь компонентов коммуникативной интолерантности в период стажа 1 – 3 года. Как видно из рисунка наибольший вес в представленной структуре имеет компонент «стремление педагога подогнать учащихся под себя» (4), а так же не умение скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров (2), нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, в котором оказался партнер (5), плохая приспособленность к характерам, привычкам, установкам или притязаниям других (6), не умение либо не желание понимать или принимать индивидуальность других людей (7).

Рис. 8. Взаимодействие показателей коммуникативной интолерантности учителей со стажем работы 1-3 года

Структура социокультурной толерантности в период стажа 4 – 7 лет представлена на рисунке 9 – наибольшее значение имеет компонент «доброта» (Д).

Рис. 9. Взаимодействие показателей социокультурной толерантности

учителей со стажем работы 4 – 7 лет

Техники гештальт-терапии

Поскольку главной целью гельштат-терапии является повышение контакта в данный момент, одним из основных, применяемых упражнений является «сейчас я осознаю», (метод концентрации) т.е. необходимость заставить клиента просто рассказать о том, что он осознает в данный момент, чтобы выработать у него внимание, центрированное на настоящем. Э ...

Подростковый возраст и его особенности.

Подростковый возраст обычно характеризуется как переломный, переходный, критический, трудный, возраст полового созревания. Подростковый период в развитии ребенка считают обычно особенно трудным как для родителей и педагогов, так и дня самих детей. В основе такой оценки лежит обилие критических, психологических и физиологических состояни ...

Практика применения формулы, описывающей чувство любви

В настоящий момент, методика определения критических точек во взаимоотношениях партнеров, основанная на данной формуле, используется в практической деятельности специалистами Беларуси, Украины, Германии. Практика показала, что специалисты, использующие данную методику анализа чувства, практически всегда делают сопоставимые выводы в отли ...