Организация и ход исследования учебной мотивации младших школьников. Диагностика мотивов учения у младшего школьника и описание

результатов исследованияСтраница 10

На третьем этапе, рефлексивно-оценочном, учащиеся учились анализировать собственную учебную деятельность, оценивать ее, сопоставляя результаты с поставленными основными и частными учебными задачами.

Работу по подведению итогов изучения пройденного раздела была организована так, что учащиеся испытывали чувство эмоционального удовлетворения от сделанного, радость от преодоления трудностей.

В процессе учебной деятельности мы ориентировались на индивидуальные достижения учащихся.

Перед каждым учеником ставились индивидуальные, ориентированные на его возможности цели и задания. По этим нормам оценивались полученные результаты. Поощрялись и подкреплялись достижения ученика, сравнивались с его же собственными результатами, построенными на его прошлых успехах и неудачах индивидуальными стандартами. Итогом подобной стратегии обучения являлось возрастание привлекательности успеха, уверенности в своих силах и как результат - оптимальная мотивация и успешная работа.

Похвала стимулировала ученика в случае, когда задание ощущалось учеником как достаточно трудное, и в поощрении учителя ученик "прочитывал" высокую оценку своих возможностей и способностей. Таким образом, похвала стимулировала положительную мотивацию.

Мы использовали серию методик непосредственно связанных с учебным процессом и используемых как в целях диагностики учебно-познавательных мотивов, так и в целях их формирования.

После проведения учебных занятий, с использованием методов и приемов влияющих на учебно-познавательную мотивацию школьников.

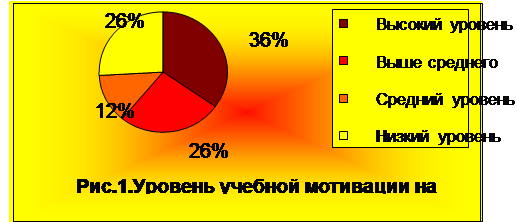

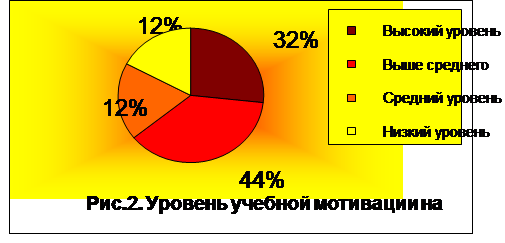

Анкетирование Н.Г Лускановой мы провели для того, чтобы определить уровень изменения учебной мотивации. Мы обнаружили, что высокий уровень школьной мотивации показали 7 человек из 8, что составило 32 %, а было 36%. Уровень «выше среднего» показали 10 человек из 6, что составило 44 %, а было 26%. Средний уровень показали 3 человека, что составило 12 %, было столько же. Низкий уровень показали 3 человека из 6, что составило 12 %, а было 26%.

Как видим, специальная организация работы обеспечила повышение мотивации. Однако, были и такие дети у которых учебная мотивация снизилась или осталась на прежнем уровне.

Снизилась мотивация у одного человека. Уровень мотивации у этого школьника снизился по причине того, что за короткое время практики внимание уделялось детям с низким уровнем мотивации и осуществлялся индивидуальный подход в большей степени с детьми этой категории.

Со среднего уровня на уровень «выше среднего» поднялись 3 школьника.

Низкая мотивация на первом этапе наблюдалась у 6 учеников. С низкого уровня мотивации на средний уровень поднялись 3 человека с хорошей успеваемостью. У 2 школьников произошло снижение мотивации. Это наблюдалось по разным причинам у разных учащихся. Мы предполагали, что учебная мотивация снизилась по следующим причинам, низкая самооценка школьника, (неуверенность в своих силах), болезнь ученика. Один ученик остался на прежнем низком уровне мотивации. Причиной являлась незаинтересованность родителей в успехе ребенка. У школьников с низкой мотивацией преобладали мотивы избегания неудач, отсутствовал мотив долга и ответственности

К этой категории детей мы использовали индивидуальный подход. Эта работа включала следующие направления:

Происхождение личностных качеств с позиции феноменологического подхода

Карла Роджерса

Для раскрытия вопроса происхождения личностных качеств в данном направлении, необходимо рассмотреть взгляд на личность в целом, с позиции К. Роджерса. Позиция Роджерса относительно природы человека сформировалась на основе его личного опыта работы с людьми, имеющими эмоциональные расстройства. В результате своих клинических наблюдений о ...

Условия проведения, результаты и последствия одного из научных

экспериментов. Жетонная система вознаграждения

Бихевиоральная терапия основана на экспериментальных принципах и методах научающе-бихевиоральной теории. Неважно, насколько саморазрушительным или патологическим может быть поведение человека, бихевиоральный терапевт верит в то, что оно есть результат влияния окружения, которое подкрепляет и упрочивает его. Следовательно, задача, стояща ...

Развитие мотивационной сферы в младшем школьном возрасте

В младшем школьном возрасте учебная Деятельность становится ведущей. Компоненты учебной Деятельности: мотивация, учебная задача, учебные операции, контроль, оценка.

Мотивация – учебно-познавательная, потребность в саморазвитии (по Эльконину).

Мотивационная сфера (Леонтьев). Развиваются разнообразные социальные мотивы. Главный мотив уч ...